今天公司群里出现了一点小插曲,于是我们聊到了远程办公沟通工作时,最好不要开玩笑。

特别是讽刺的玩笑,哪怕是自嘲。

说「我除了帅没有一点用」,其他人并不知道你想表达的是委屈、不满,还是就拿自己开开涮。

因为大家互相看不到表情,听不见声音,文字是冰冷而容易产生歧义的。

当然,这只是指线上的沟通。在平时的生活中,每个人如果能多点自嘲,于人于己,大概都能过得轻松很多。

突然想到了第欧根尼。

公元前 323 年,亚历山大大帝在巴比伦英年早逝,年仅三十三岁。

同一天,第欧根尼据说是践行犬儒派「自己决定死亡的时间和地点」的教义,在科林斯用斗篷裹紧自己窒息而亡,享年九十岁。

一个以神话人物阿喀琉斯为偶像,年纪轻轻就打下整个波斯,入侵了印度和阿拉伯,光是以自己名字命名的城市,就留下了 20 几个。

靠赫赫战功,成为扑克牌里面的四大天王之一(梅花 K)。

另一个常年乞讨为生,生活在一只木桶里,所有财产不过是一件斗篷,一根手杖,一个背袋。因为总是从地上捡东西吃,并当众自慰解决性欲,被广大热心市民称作「狗」。

他们经常被人放一起念叨,除开是一天死的,还因为那个脍炙人口的传说:

亚历山大巡游,遇见正躺着晒太阳的第欧根尼,这位世界之王上前自我介绍:「我是大帝亚历山大。」

哲学家依然躺着,也自报家门:「我是狗儿第欧根尼。」

大帝肃然起敬,问:「我有什么可以为先生效劳的吗?」

哲学家的回答是:「有的,就是——站开点,不要挡住我的阳光。」

据说亚历山大事后感叹道:「如果我不是亚历山大,我就愿意做第欧根尼」。

亚历山大为什么这样想呢?

我觉得 Tim Kreider 的那篇「Power? No, Thanks, I’m Good」里说的靠谱:

对有些人,能够想说就说,想做就做,比有权有势的日子过得舒坦得多。

特别是有权有势如亚历山大者,这方面想必更是体会良多。

我自己喜欢第欧根尼,因为他就像个单口相声演员。

在另一个 Diogenes 拉尔修的《名哲言行录》里,第欧根尼的部分就像是一个笑话集锦:

看到一些美女在橄榄树上吊着锻炼身体,他说: 「如果每棵树都结出这样的果实就好了。」

再比如:

有一次,他看见一个妓女的儿子向人群扔石头,就对他说: 「别这样,万一打到你爹了咋办。」

他最让热心市民们受不了的,还不仅仅是他的语言,而是他的行为。

剧院散场,观众涌出来,他往里挤。问他为什么,他说:「这是我一生都在练习的事情。」

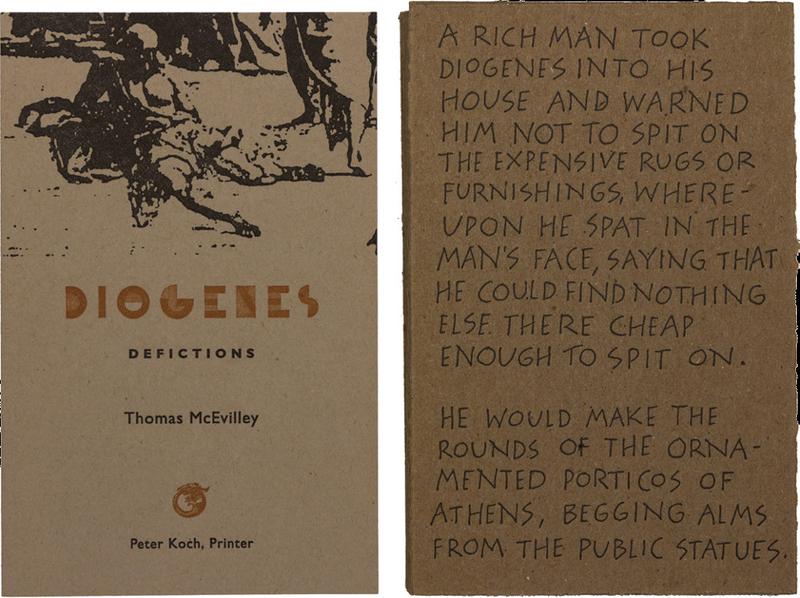

一个富人把第欧根尼带到他的房子里,告诫他不要在地毯和家具上吐痰,因为它们很贵。第欧根尼朝他的脸上吐了一口唾沫,并解释说,这屋子里面就你的脸是最便宜的。

他会倒退着穿过城市的街道。

他还大白天打着灯笼到处晃悠,说自己在「寻找诚实的人」。

所以在 1983 年出版的「Artforum」杂志上,Thomas McEvilley 称第欧根尼是「许多行为艺术的伟大原型」 ,并将一部分第欧根尼的故事改编成行为艺术作品,或称「行为哲学」 ,收录在「第欧根尼: 缺乏」中。

后来搞行为艺术的人也挺多。比如把自己关在瓦尔登湖边的小木屋,也很行为艺术。

但我一直觉得和第欧根尼比,梭罗这些同学就是在唬人而已。

他的小木屋离集市、朋友和父母都不远。当时流传一个笑话:每次爱默森夫人摇响晚餐铃,梭罗就像狗一样窜出林子,跳过篱笆,总是排在吃饭队伍的第一个。

所以后世对第欧根尼,我觉得有点低估了。

我第一次听到他的名字,是福尔摩斯他哥在伦敦搞的那个气氛诡异的第欧根尼俱乐部。

这过分强调了他离群索居的一面。

其实我在想,亚历山大代表了一种活法:认识自我,完善自我,超越自我,引领整个城邦的人超越自我,最终成为神话里半人半神的英雄或者柏拉图笔下的王中王。

很有修身,齐家,治国,平天下的意思。

第欧根尼代表了另一种活法:放弃那些超越自我的追求,别装逼,自然点。

很有清净无为的意思。

这两种活法走到极端,大概都是灾难。

大部分的人,都是普通人。

普通人的奋斗和挣扎,很可敬。

普通人的幻灭和放弃,也不妨觉得很可喜。

因为,无论是不断挑战自己,还是接受自己的样子,只要是带着爱和同理心去感受,去生活,都挺好的。