今天是 1024,按传统我该跟大家交流点儿经验 当作礼物。这次就聊聊我用的键盘吧:毕竟程序员和其他很多工种比,大量使用键盘是个突出的特点。

目录 背景和需求 我在二十年前开始用笔记本写代码,很快脖子就坏掉了:因为这玩意儿从设计上就很不符合人体工学。

十多年前开始创业后,工作时间变得更长,脖子和背常常疼痛难忍。经过一番研究(至今知乎上「程序员如何解决颈椎受损的问题? 」最多点赞的答案还是我给的),我开始用支架把笔记本高度调高,结合外置键盘和外接显示器来调整身体姿态。一段时间之后,勉强可以重新做人了当然,只是缓解疼痛,很难复原了。如果有时空旅行,我穿回去要给我说的第一句话应该就是,爱电脑可以,但请注意体位。 。

大概三五年前,我的手腕和手指在打字比较多的时候,也开始了抱怨。所以我又开始了研究,并且陆陆续续用了好些键盘,也大概搞明白了我自己的需求,基本就是下面这些。

打字舒适且不扰民 我们现在使用的大部分键盘跟下图类似,其设计来源于打字机。它的布局实际上是由 row staggering 和 QWERTY 两个方面构成的。并且非常不幸的是,两个都不太好。

图 1. 常见键盘布局

row staggering 及其改进 打字机的字母从纵向看,并不排成整齐的列,而是每行有一些位移的,这被称为 row staggering :

图 2. 打字机键盘每行有偏移

有一些地方会说这样的设计是为了打字更舒服,实际上这是打字机的机械结构决定的:打字的完成需要手指敲击的按键和敲击纸张的撞锤(上图扇形区域)两个部分前后协同完成。撞锤的宽度比按键要窄,并且和相应的按键通过机械臂连接(下图中的绿色部分可以想象成这个连接件),因此要完成连接件的排布,按键必须做出一些偏移量:

图 3. 没有偏移的连接件会撞车

这个每行带位移的设计后来只是被无脑搬到了键盘上,跟打字舒服没有关系。恰恰相反,因为人的指关节是纵向弯曲的,在行错位的键盘上打字因为产生了很多不必要的位移,大量使用后就会带来手指和手腕的疼痛。

因此有不少人体工学键盘首先就会用所谓的 ortholinear 布局,让手指减少横向的移动:

图 4. ortholinear 布局

但这种布局会遇到另一个问题:我们手指的初始位置都在同一行,但是手指的长度却不同。当我们在不同键位切换的时候,还是会有不少横向的移动。所以就产生了被称为 column staggering 的布局:在保持同一列按键垂直排列的同时,每一列产生适度位移,来让手指可以做到更少的移动:

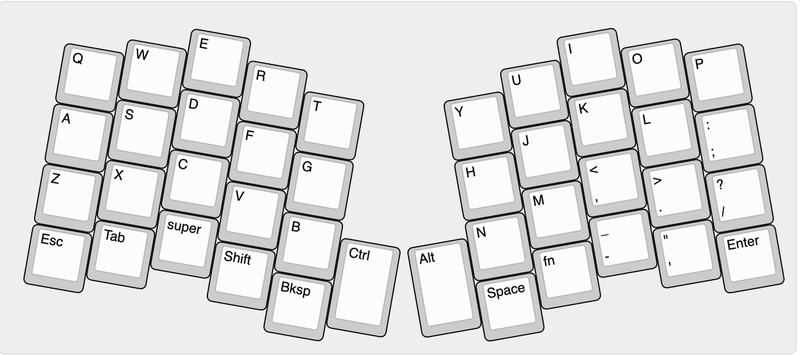

图 5. column staggering 布局

因此,选人体工学键盘,首先应该看看它的按键是不是 column staggering 的。

QWERTY 及其改进 手指移动的多少,除开受行列摆放方式影响,另一个因素就是字母的具体布局。我们目前最流行的键盘的字母布局被称为 QWERTY ——因为第一排左起前六个字母就是它们。

但是为什么这样设计?实际上还是因为打字机的物理限制:差不多同时敲击两个字母,打字机就会卡住。而人类在敲一些常见的二元组合如 th、he、in、en、nt、re、er、an、ti、es 时,经常相隔很短,造成卡壳。为了避免这种情况,设计师专门把这些字母相互之间的位置摆得尽量远,从而得到了 QWERTY 布局。

可能读到这里你会感到疑惑:难道就因为打字机这样设计,当年设计电脑的人就不会改一下?毕竟 QWERTY 布局下英文最常见的 E 和 T 两个字母如此难按是显而易见的。

但在计算机诞生之初,没有任何理由放弃打字机上默认的 QWERTY 布局:一方面,更重要的是让会打字的人快速把这个新设备用起来;另一方面,当时谁也不会想到将有个人电脑甚至笔记本电脑出现,让人类的大部分工作和娱乐都发生在这些设备上面。

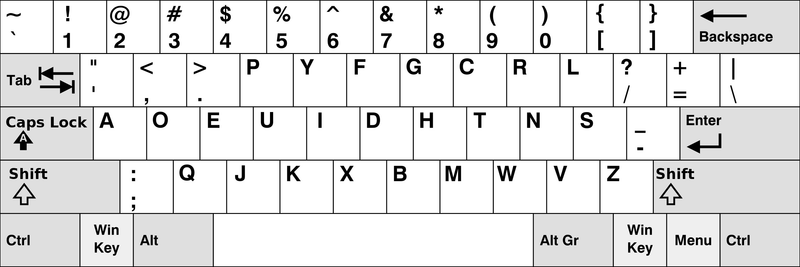

如今,QWERTY 至少有两个非常流行的替代方案,分别是把最常用的元音字母放到左手主行,把最常用的辅音字母放在右手主行的 Dvorak :

图 6. Dvorak 布局

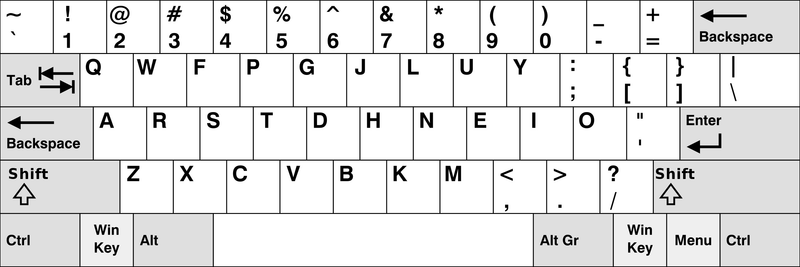

以及把最常用的字母放到主行并尽量照顾二元组输入的 Colemak :

图 7. Colemak 布局

是否分体 当使用一体的键盘时,我几乎没有见过谁真正严格做到了用正确的手指击键。我自己也非常习惯用错误的手指按数字「6」。但把左右手的按键彻底分开,这并不是分体键盘最大的作用,而是使用它之后,手指和手腕可以做到基本上只在垂直方向弯曲和移动。下面四张图片应该可以让你明白我的意思:

图 8. 各种布局下手指手腕的比较

轴的选择 因为我做事的环境常常有其他人在办公或者休息,不扰民又照顾自己感受的首选是 Cherry MX 的茶轴或者 Kailh Brown。

自定义程度高且调整方便 这把外接的键盘应该在做工优良且满足前面说的调整的基础上,足够方便我定制。因为我还有下面那个需求,所以在找到一个在各种键盘之间切换都比较稳定的布局之前,会经常调整。

各种环境尽量可用 我出差很多,不太可能随时拥有外接的显示器和键盘,大量的时间还是用 MBP 自带的键盘。因此外接键盘和 MBP 键盘的布局要基本一致,才不会总是切来切去。

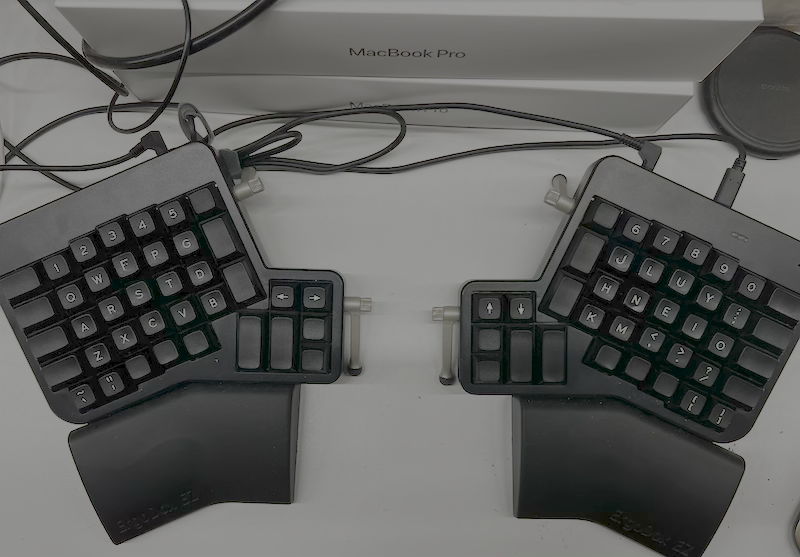

解决方案 主力键盘选择 在办公室这个我呆得最多的地方,我订了一把 Ergodox EZ ,因为前面说的全部需求它都满足:

图 9. Ergodox EZ 外观

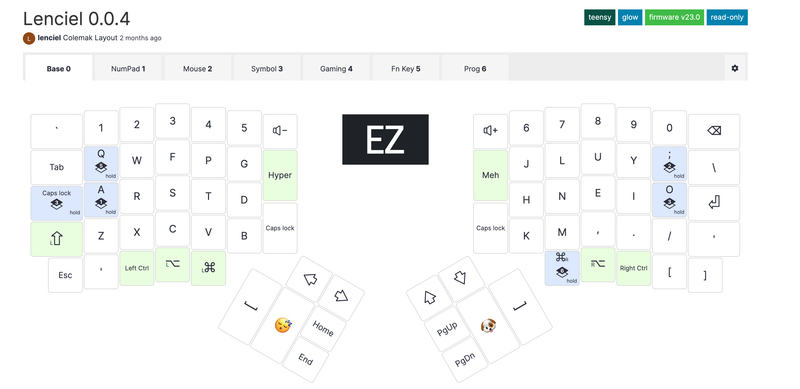

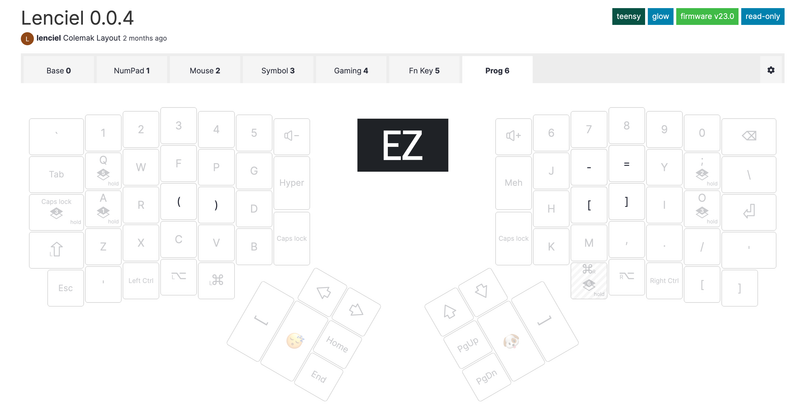

然后它有一个专门下发配置的工具网站,我在匹配 MBP 基础按键之外,做了一些宏:

图 10. Ergodox EZ 主要布局

然后把编程时需要的一些按键放到了长按右手的 ⌘ 时激活的别的「层这是 Ergodox EZ 的一个概念,就是键盘可以激活多个逻辑层,对应不同的布局。 」。这么做主要是因为从图里可以看到,它右手的按键比 MBP 要少很多,为了几把键盘同步我需要一个兼容较少按键的设置:

图 11. 编程常用按键做了隔离

当然,我还是偶尔需要用一下鼠标,所以在中间放了触摸板,可以在手指基本不离开键盘的情况下,用大拇指操作。有时候,比如画图,需要大量使用鼠标,所以右手还放了个鼠标,画图的主要快捷键都被我设置到了左边:

图 12. 垫高显示器和 MBP 后整体外观

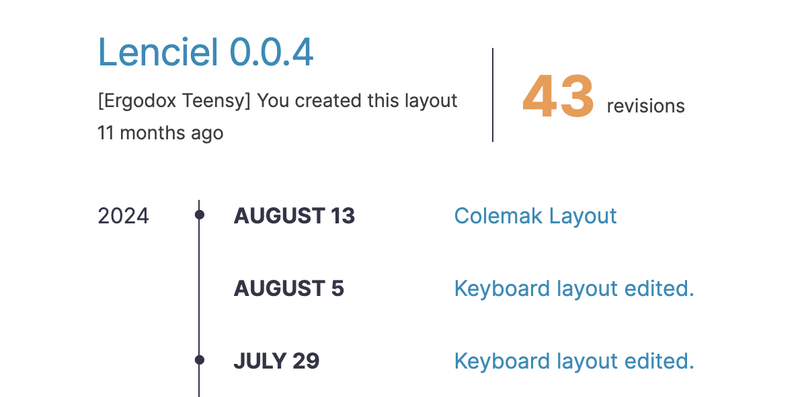

切换到 Colemak 其实在前面图 9 里可以看到,它不是 QWERTY 的布局。因为在今年八月份我把它设置成了 Colemak 并且重新摆了键帽所有按键热插拔是 Ergodox EZ 的另一个优点。 :

图 13. 8 月 13 日切换到 Colemak

使用 Colemak 而不是 Dvorak 的主要原因是它有个独立网站,看起来有一帮人很认真地在为它工作,并且我觉得这个单词比 Dvorak 更加顺耳。

当然,换个键盘的布局是个非常猛烈的切换,大部分时候需要跟自己的肌肉记忆作对。我的方法是在前面两周每天花 20 分钟去这个网站 上练习,当 Level 6 可以打到 30wpm 的速度时,再完成下面说的对所有键盘的切换。

不同键盘之间同步设置 前面说了,如果主力键盘使用了特殊布局,特别是键位上的大规模调整,那么这些改变最好在所有键盘上都镜像,才能避免自己陷入精神分裂。

除开 MBP,我在住处也是外接显示器、支架,以及一把陪了我很多年的无刻 HHBK现在我知道它的布局有哪些缺点了,但我用它打字大部分是写小说,字数有限,所以还好。当时选无刻除了觉得好看,也是因为按键怎么换都无所谓,这下真用上了。 :

图 14. 无刻 HHKB

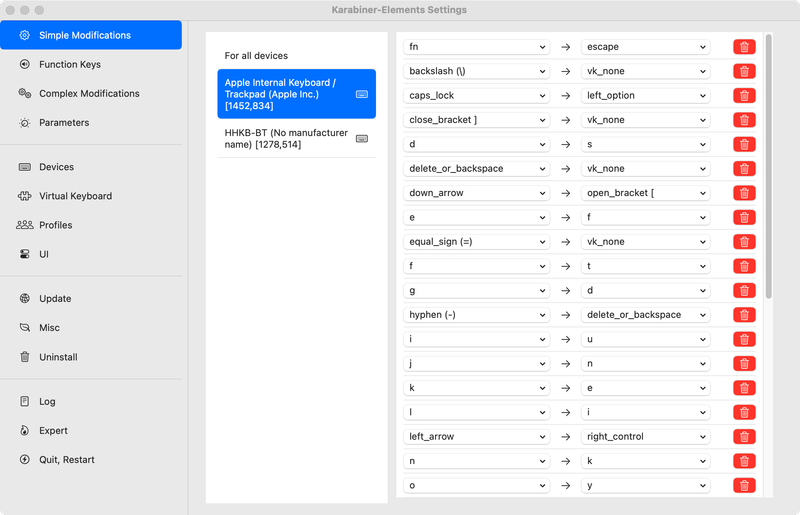

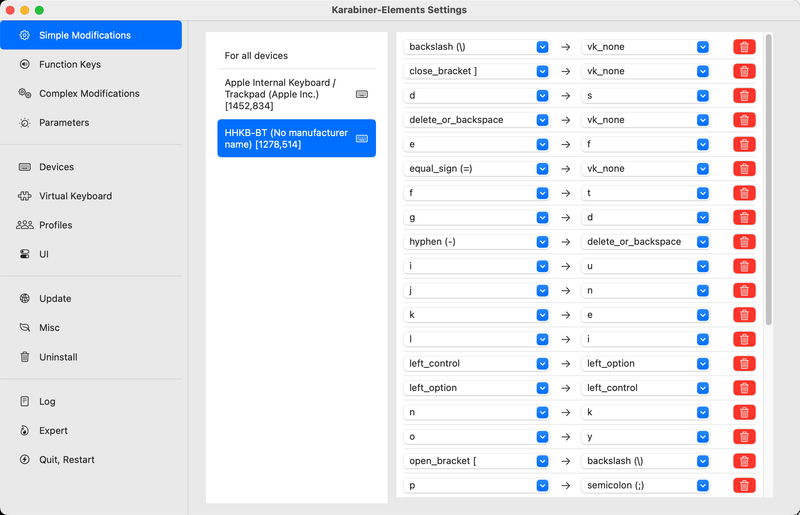

我使用 Karabiner-Elements 来完成这些键盘之间按键的同步。

为了追求一致性,不仅仅是字母改成了 Colemak 的布局,所有按键都强制和 Ergodox EZ 的设置对齐(于是右手禁用了挺多按钮):

图 15. MBP 原生键盘的设置

同样的,HHKB 也做了对齐和设置:

图 16. MBP 原生键盘的设置

甚至长按右手的 ⌘ 时激活别的按钮等等都通过脚本做了对应的实现:

图 17. 通过脚本实现十字键和编程字符的隐射

最终,切换两个月之后,用着感觉还挺舒服的。并且拜强制在各个地方使用新布局所赐,打字速度也完全恢复了。虽然是不是就能够彻底做到打字不痛,还需要观察,但跟我们国家的经济建设工作一样,大有希望。