最近跟朋友吹水,突然想起冯古内特的一个演讲。

很多年前看的,念头来得也突然,所以没太说明白自己要表达啥。今天走在路上,有些相关的感想,特补此篇,立此存照。

推荐看看完整录像(你当然应该跳过前面那些 serious 的介绍环节)。

当年的我,首先觉得老头真好玩:被大学请去登台,还是这样「又黄又暴力」。

但因为我很喜欢他因此也熟悉他,知道他调侃自己的人生,调侃自己的婚姻,调侃芝大读人类学的都是他和索尔·贝娄这样的货,背后那些辛酸和苦难他抑郁过,自杀过,经历过很多挫折(比如喜欢文科被逼着读工科,年年挂科。母亲自杀、战争被俘、一开始写书也不挣钱。后来获得点儿成功,去读了硕士,选了文科,论文又没有过,发现原来不能怨之前是没读到自己喜欢的科目)。 。

也知道他调侃政府,甚至对送年轻人上战场竖起的中指,并不是为了演讲效果。

但他嘟嘟囔囔究竟讲了个啥意思,没搞明白我相信不是我一个人没搞明白,所以 Youtube 和 B 站上都有只截取了看上去最正经最系统的那十来分钟一段的视频。 。

很多东西需要我们在不同年纪去回味。

这次看我发现,冯古内特——作为作家中极少数演讲费赚得比稿费还多的演讲高手之一他喜欢的海明威也有这本事,所以冯古内特学习榜样,是学习到位了的。 ——其实做了很精心的安排。

三级运载火箭。第一截,讲了点儿自己的背景,然后是听着有些支离破碎的叙事,主要说他作为一名 Luddite这个词最初是指 19 世纪初英国的一群工人,他们因对工业化和机械化带来的失业和生活困境感到愤怒,而进行抗议和破活动,特别是破坏纺织机器。在现代,通常用来形容那些反对新技术或新方法的人,尤其是对科技进步持怀疑态度的人。 如何写书,如何跟打字员合作,如何和遇到的所有人调情…但各种插科打诨,其实是为了后面的观点做个示范:最好的故事,是作者不断带来新消息,但是读者不知道这些消息究竟是好消息还是坏消息的那些。

第二截,讲了自己是 Luddite 之外,还是一名 Humanist,因为在芝大就学这个。但这部分的内容其实也是为了后面高潮做的铺垫:求学过程中,他读了很多历史和宗教经典,惊讶地发现,这些人类最重要的故事,情节往前推进时,无非是这人翻了座山,那里死了个海狸,不知道发生的究竟算好消息还是坏消息。

第三截,高潮,他讲了人类典型的四种充满戏剧冲突的故事。最后又讲了第五种,就是分不清好消息还是坏消息的故事,并且举了哈姆雷特为例子,说这种故事其实最经典最高级。

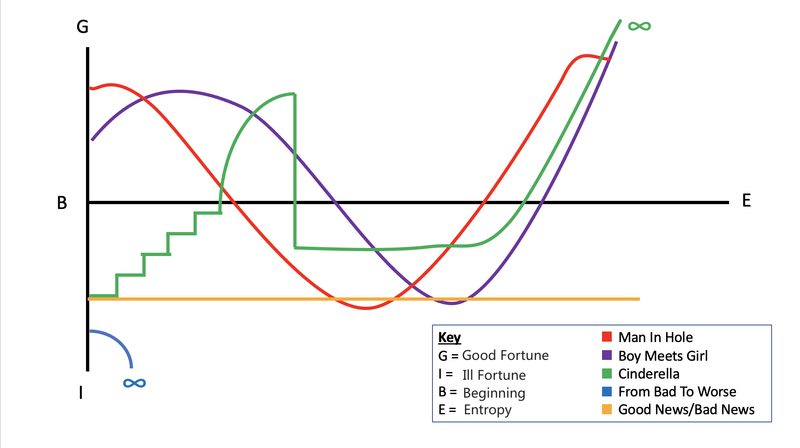

这部分的板书有人画了出来,但错把横轴的 E 写成了 End。其实看过讲座会知道,冯古内特强调是 Entropy(随着事情发展,一定熵增,走向混乱,这是他学过热力学才有的梗),所以我做了些修正(但推荐还是直接去看他的精彩演讲):1. 他的纵轴(GI)分别指向所谓的好运气(Good Fortune,比如美貌、财富、权力等等) 和坏运气(Ill Fortune,比如苦难、病毒、遭遇等等);

2.Man in Hole :他认为最常见的故事类型。因为没人喜欢一开始就倒霉的主角,所以高开低走,逐步下坠,直到深渊。然后主角通过各种考验,卷土重来,最终到达了一个比开始时更好的处境。

3. Boy Meets Girl:也是在 GI 轴中点以上开始。但喜上加喜,因为男孩遇见女孩(或者如何其他好事发生,男孩遇见女孩是个隐喻,让你理解感觉有多好)。当然,故事会急转直下,进入黑暗部分,比如两个人的关系破裂了。但是最后,他们会逐步和解并且走到比一开始还高的高度:因为这是经过考验的关系。

4. Cinderella:灰姑娘类的故事结构,会突破读者喜欢的欢乐开场:主角一开始就举步维艰,但发生了一些事情,让其状况有所改善,然后一落千丈。但没有像以前那么惨,因为有过快乐回忆了。接着,机缘巧合,主角再次突破,一跃而起,幸福指数逼近正无穷。

5. From Bad To Worse:事情一开始很糟糕,然后逐渐变得更糟,最终趋向于无限的不幸。这种情节类型的典型例子是卡夫卡的《变形记》:一个处境糟糕的推销员醒来之后变成了甲虫。

6. Good News/Bad News:冯古内特在演讲中以《哈姆雷特》作为这类故事的例子,不但肯定了这就是最好的故事,还专门说「Bill(莎士比亚)想要告诉我们,生活没有所谓的好和坏,大家就是在比较随机的做着选择。所有认为这个比那个好,那个比这个坏的想法,不管是来自教育、道德还是啥,都是骗人的。」 :

他这里反复强调的,生活没有好坏,选择没有高下,究竟啥意思?我被升职被喜爱当然是好事,我被裁员被分手当然是坏事,怎么可能生活的一路上没有好事坏事的区别?

我是这么理解的。

首先,人生所获,都在细微处。

拉长时间回头看,当时认为的那些「决定性时刻」,未必在我们心中比某晚父母包的饺子,某个下午的一口茶重要。只要学会在细微处滋养自己,成长自己,人生就没有所谓的「岔路」,也没有什么厄运可以击倒我们。

要到这种状态很难,它接近于禅。

因为要在细微处去滋养自己,先得发现自己,并接受自己。

社会有它主流的叙事,生活在其中,总需要名利权情。

但也许没有哪个算得上真正的滋养。

冯古内特说过,最好是跟喜欢的人好好做个爱,次好是加入彼此认可的团队去参加场比赛,如果这两个不幸都没有,就搞个艺术:

只要不是以此谋生,不管你做得多差或是多好,写作、画画或者是唱歌,就是蜕变的过程。和食物、性爱或体育一样,这是长大成人的一种必需品,你从中发现自我。

其次,发现自己也接受自己,往往是保持成长的阻力。

因为真正的成长都很辛苦。它不仅是技能的提升,还包括观念的转变。

克服惯性,很少心旷神怡。

现在我身边常有人对自己做各种评测,从星座血型到 INTJ ,从实体本体到原生家庭。

在我看来这些理性分析,充其量是认识自己的一个角度,如果用它来拒绝混乱、情绪、偶然与未知当然你会说,理性本来就是用来拒绝混乱、情绪、偶然与未知的。 ,那就很容易限制自己。

世界本就是多维的:阴与阳、正与反、理性与情感、规则与意外。人真正的成长,是能够去处理多维的世界,从而有勇气去享受自己的选择,在混沌中保持向前。

要做到这么难,靠出家吗?

冯古内特在这个演讲结束时,给了个不错的方法,号称来自于自己一个哈佛毕业但是在卖保险的舅舅卖保险有啥不好啊,但是世俗价值观就会加上这个「但是」。 。他说,舅舅总会在某个时刻,比如夏日午后一群人在苹果树下喝着柠檬水聊着天时,让所有人停下来,然后庄重地说:

If this isn’t nice,I don’t know what is.

接着他现场操作,让所有人回忆一下生命中对自己给予了帮助和认可的人,在礼堂中大声颂出他们的名字。几秒之后,人声鼎沸,他用这句对我们这些一天到晚忙着埋头赶路的人宛如当头棒喝的话,结束了演讲:

If this isn’t nice,I don’t know what is.